《流传稿》明确集采非新药,新药不集采。纳入药品集采的应符合已过化合物专利保护期,多家企业上市、竞争充分的条件,竞争不充分的品种不纳入集采范围。市场规模小的品种,不纳入集采范围。

这解除了部分企业因“集采无禁区”说法带来的不安。在历次开展的国采批次中,也基本以竞争较为充分、采购金额高的化药和胰岛素品种为主,且竞争格局门槛在逐渐提高,到第10批集采品种竞争格局均在6家及以上,部分品种达到20家以上。

《流传稿》表示,过评企业数量超过12家为“强竞争品种”,超过20家的品种发布超强竞争提醒。根据药易云数据统计,符合国采预采资格品种有220个,其中满足30家及以上的超强竞争品种有6个,均为市场规模不小的大品种,有望纳入11批集采。

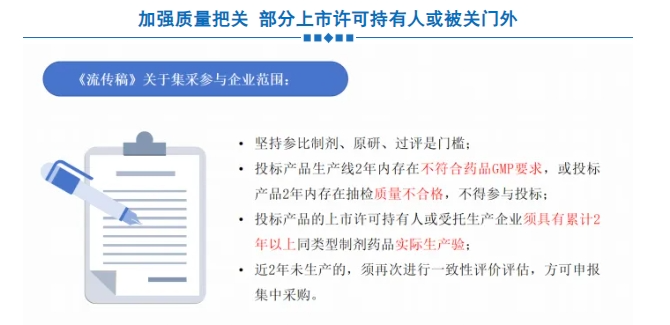

今年年初,有医院反映某些集采药品或存在药效不佳等质量问题,引起国家医保局高度重视,以集采申报门槛入手,是从医保角度对相关企业及其产品质量做出的风险防控,后续药监部门也会跟进加强监管,一旦出现不合规的情形将取消中选资格,并列入违规名单,影响后续采购,因此中选后企业亦不可有侥幸心理,还需立足质量与成本。

关于上市许可持有人投标门槛的条款,也有源头可循。在历史批次中,不乏B证企业以超低价中选,最终因生产质量不达标而被取消中选资格的案例,这与部分B证企业性质及运营成本有关。其实,在第十批国采在规则调整中,对于B证企业委托生产的关联关系也做了相应的规定。可见,有效注册证转让在实际集采和生产中确存在风险,国家有意做进一步管控,这或对B证企业不利,但新一轮集采如何界定还需静待消息。

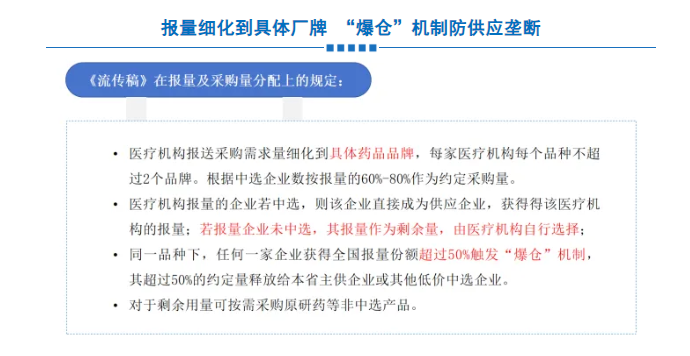

报量具体到厂牌使得医疗机构有更多的话语权,但对于未被医疗机构报量的中选企业来说,最终可获得量有可能达不到预期,因此,除以低价赢得青睐外,前期的院内渠道布局和沟通也变得尤为重要。

“爆仓”机制是新说法。对1家企业最终医疗机构报量份额过大的情形,将以50%作为上限给量,超过的部分将分配给其他中选企业,以避免单一企业垄断市场,保障供应稳定性。

对于临床呼声很高的原研药,这次也特别提到不搞“一刀切”,但如果原研药品不充分降价,受到挂网价格治理、医保及机构考核等因素影响,预计可获得的采购量空间仍非常有限。

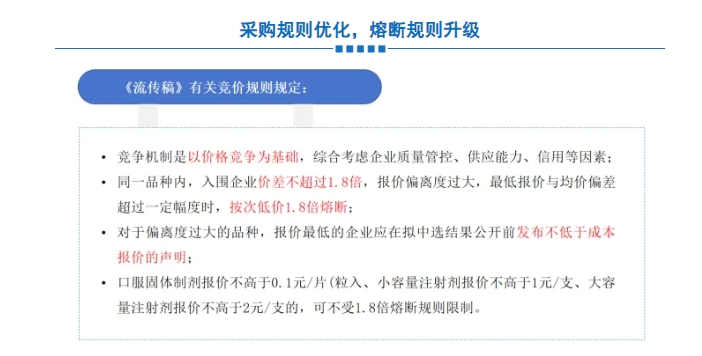

1.8倍的熔断机制最早开始于第二批国采,申报产品“单位可比价”≤同品种最低价“单位可比价”的1.8倍为获得拟中选资格的条件之一,这一机制出发点是为了保持同品种中选药品价格平衡,避免出现价差过大的情形。

从历次中选结果来看,第二至四批国采结果同品种价差基本保持1.8倍以下的合理区间内,但第五批却出现了较大的波动,这是因为在满足50%降幅的条件下,各中选药品价格仍有较大的差异空间。针对这样的情形,此次《流传稿》做了熔断机制的升级,当最低报价与均价偏差超过一定幅度时,按次低价1.8倍熔断,以引导企业理性报价。

总的来说,此次的集采政策优化主要聚焦在竞争充分的情况下,如何实现企业中选价格的合理性、公平性,以避免价格过低引发药品供应和质量问题,同时也更多的考虑了临床一线使用感受和需求。

对企业来说,专注于产品质量,深耕渠道布局,同时优化成本管理是不变的致胜的根本。